Dario Romano: Venere e nudo femminile nell'arte

Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, particolare del volto, 1538, Galleria degli Uffizi, Firenze.

Venere, chiamata così dai romani (Afrodite per i greci) è la dea più celebrata e dipinta nella storia dell'arte, protagonista di numerosi capolavori, tra dipinti e sculture, fin dai tempi più remoti. La dea Venere è simbolo indiscusso della bellezza, della fertilità e dell'amore, divenendo un'icona senza tempo, conosciuta in tutto il mondo, nonché tanto amata dagli artisti che si sono cimentati nel rappresentarla. La fama di Venere è talmente immensa, che perfino gli archeologi, al ritrovamento di piccole statuette preistoriche, utilizzarono il nome Venere per identificarle. La più celebre Venere realizzata dai primi artisti dell'umanità è indubbiamente la Venere di Willendorf, risalente al paleolitico (30.000 - 19.000 a.c) e chiamata così per il luogo in cui è stata ritrovata. Si tratta di una statuetta di 11 cm realizzata in Italia, precisamente nel Lago di Garda. Questa Venere si caratterizza per l'enfasi con cui sono rese le forme femminili, che si caratterizzano per la loro grandezza. Questo è il motivo per cui quest'opera rappresenti una vera e propria rappresentazione della madre terra, della capacità di generazione della vita, nonché il simbolo per antonomasia della fertilità.

Venere di Willendorf.

Dal periodo preistorico si passa al periodo Classico con nette differenze. Infatti se nella Venere di Willendorf vi è il culto per la fertilità, nelle statue greche e romane che ci sono giunte si esalta la bellezza della dea. Gli artisti greci seguivano canoni ben precisi per raffigurare le loro sculture ed è in questo contesto Classico che si diffonde il concetto di Venere Pudìca. Cos'è la Venere Pudìca? In questo tipo di rappresentazioni, la dea è in atto di coprirsi i genitali e parti del seno. E' un gesto molto interessante, divenuto iconico nei secoli, in cui Venere sta per bagnarsi e, mostrando la sua pudicizia, tende a coprirsi il più possibile, imbarazzata dalla presenza di un improvviso visitatore che possiamo identificarlo in noi stessi che la osserviamo. Un esempio di Venere Pudìca è la Venere Medicea di Cleomene. Altro straordinario esempio di Venere in età greca, è riscontrabile nella celebre Venere di Milo, attribuita ad Alessandro di Antochia. Quest'opera mette in risalto il gusto greco per l'attenzione nella rappresentazione totalmente perfetta, creando una dimensione in cui primeggia la bellezza assoluta e perfetta della dea.

Venere Medicea.

Venere di Milo.

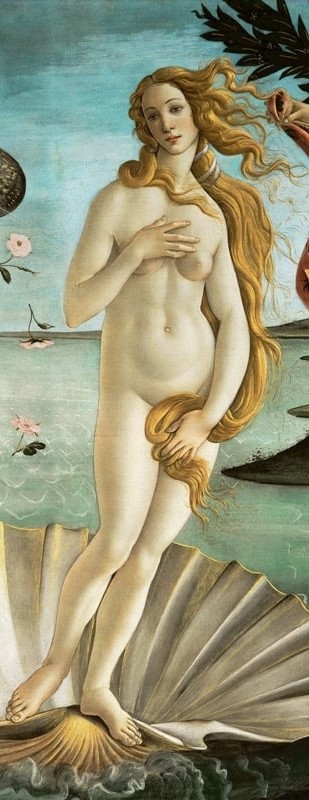

Dalla perfetta e ponderata bellezza della greca Venere di Milo, si passa, attraverso un viaggio di secoli, alla "bruttezza" della Venere del Botticelli realizzata nel 1482, dunque in epoca del Primo Rinascimento. Ma cosa voglio dire con bruttezza? State molto attenti, adesso ve lo spiegherò in quanto è un qualcosa di molto interessante. Il dipinto raffigura la nascita della dea dell’amore Venere e Botticelli la raffigura riprendendo la posa statuaria della Venere Pudìca. Il dipinto ha un significato allegorico di tipo neoplatonico, in cui l’amore rappresenta la forza portante della natura. Se osserviamo questa Venere, nuda, notiamo che essa ha dei tratti poco femminili: dei piedi brutti e poco aggraziati, delle spalle poco femminili, un collo lungo o lo stretto sterno (non sopravviverebbe nella realtà). Questa complessiva «bruttezza» genera nel complesso un ideale di bellezza nuovo, in cui l’artista sacrifica la reale anatomia umana e questi dettagli sono particolarmente importanti, sapete perché? La nudità della vergine non rappresenta un concetto pagano di bellezza femminile, ma al contrario rappresenta la purezza e la nobiltà d’animo. Per cui questa dea nuda raffigurata, non è portatrice di sensualità, bellezza o erotismo, come per esempio troveremmo nelle figure femminili di Tiziano. Al contrario la Venere di Botticelli sembra quasi essere l’anima purificata e non il corpo, la figura è nuda, ma è una nudità intesa come purezza, come un’anima purificata dal battesimo, simboleggiata dall’uscita dalle acque del mare (ecco perché allora ciò che vediamo riguardo la «bruttezza fisica» sopracitata, dà come risultato un corpo irreale, in quanto ciò che vediamo non è un corpo ma è un’anima purificata). In un certo senso, possiamo dire che l’opera rappresenti il mondo pagano al servizio di quello cristiano: ecco che dunque oltre al significato neoplatonico abbiamo quello cristiano.

Quell'anima purificata quale è la Venere del Botticelli, trova il suo ideale collegamento nella Venere Anadiomene di Tiziano, realizzata nel 1520. Se la Venere del Botticelli è un'anima purificata dalle acque, come fosse stata battezzata, quella del Tiziano è una Venere, uscente dall'acqua, che si è fatta corpo (è infatti fuori dalla conchiglia visibile alle sue spalle). Essa è il corpo dell'anima di quella Botticelliana. Questa Venere è il ritratto femminile più sensuale che sia mai stato creato fino a quel momento e Tiziano sceglie di raffigurarla in posizione eretta, uscente dalle acque, e dotata di una forte carica sensuale, notabile dalle bellissime gambe, ancora immerse in acqua, e notabile dalla posa fiera, elegante e seducente nella torsione del districarsi i lunghi e bellissimi capelli che scendono sul corpo. Il genio di Tiziano, evidenzia la carica seducente grazie alla straordinaria resa dei solidi del nudo, realizzati con l'inconfondibile stile dell'artista: il classicismo cromatico. Tiziano e Botticelli ispireranno proprio Bouguereau per la realizzazione della sua Nascita di Venere (1879), in cui l'artista riprende l'iconografia botticelliana, fondendola alla carica sensuale Tizianesca, resa dai morbidi volumi delle forme seducenti del corpo. Inoltre la Venere di Bouguereau, come quella di Tiziano non si copre nessuna parte del corpo.

Tiziano Vecellio, Venere Anadiomene, National Gallery of Scotland, Edimburgo, 1520.

Tiziano è l'artista che più di tutti dipinge la Venere, e già in età giovanile, nel 1510 circa, completa la Venere dormiente di Giorgione, conservata a Dresda. Si tratta di un capolavoro di Giorgione che inventa un nuovo genere, quello del nudo femminile disteso nell'arte. Qui Giorgione riprende il tema della Venere Pudìca e la sdraia su un paesaggio. I dettagli più sensuali sono riscontrabili nel braccio disteso dietro la testa della Venere e nella mano che copre il pube. La Venere sta dormendo, dunque ha una sensualità molto gentile, sussurrata, nobile. Giorgione crea una straordinaria fusione tra le linee morbide e sensuali della donna e le linee del dolce paesaggio, in una sorta di comunione ideale tra natura (rappresentata da Dio) e la bellezza della Venere, che rappresenta a sua volta la più pura e perfetta creatura di Dio (a sua volta è un Dio identificabile con la natura circostante), inconsapevole della sua bellezza in quanto dorme. Questa dolcezza diffusa, emanata dal paesaggio e soprattutto dall'espressione dormiente del puro volto della Venere, è rispecchiata nello stile, innovativo e moderno per l'epoca, ovvero il tonalismo: è una pittura speciale inventata da Giorgione, che consiste in velature di colore in cui il disegno non esiste (esempio che seguirà fedelmente Caravaggio un secolo dopo). Vi sono dunque queste velature di colore, unite da una vaporosità quasi tattile, in cui i colori sfumano tra di loro in gradazioni di tonalità diverse: ciò è notabile nei giochi di toni di colori freddi e caldi, alternati, che avvolgono il paesaggio. Paesaggio a sua volta che risulta più "freddo" alle spalle del tono caldo con cui è resa magistralmente la Venere: Giorgione si inventa questa atmosfera sensuale e sognante che non ha precedenti nella pittura, riuscendo a concepire una Venere distesa e dormiente con un risultato estremamente tattile e di più alta nobiltà sensuale.

Bouguereau, Nascita di Venere, 1879, Museo d'Orsay, Parigi.

Giorgione e Tiziano, Venere dormiente, Gemaldegalerie, Dresda, 1507-1510.

Quest'idea, di nudo femminile disteso, sviluppata da da Giorgione, troverà la sua più grande concretezza nella Venere di Urbino di Tiziano. L’opera doveva essere un modello educativo

per la giovane moglie di Guidobaldo Della Rovere (committente dell'opera), Giulia da Varano. L’opera che

fu realizzata nel 1538 è probabilmente la più celebre di Tiziano, e

costituisce un capolavoro assoluto della storia universale della pittura

di ogni tempo. Gaetano Milesi affermò che si

tratta della Venere o donna nuda più bella mai realizzata, frase

condivisa anche dalla maggior parte della critica, che la classificò

anche come l’opera più sensuale di tutti i tempi, nonché come il più meraviglioso nudo femminile dell'arte. La

nudità femminile, di cui Tiziano è il maestro indiscusso per

antonomasia, è celebrata in quest’opera, dove l’artista conosce

l’enorme potere sessuale del suo dipinto, avvalendosi di una

rappresentazione che gioca tra la sottigliezza decorativa e la

morbidezza delle forme della Venere, per condurre l’occhio dello

spettatore sul corpo disteso. L’artista riproduce Venere con i suoi tipici toni caldi che evocano sensualità, ardore e passione. Le

tonalità calde del corpo sfumano in aree in ombra e in aree

illuminate, che dà un effetto di lucidità straordinaria al corpo nudo,

che appare morbido, liscio e luminoso, messo in risalto dallo sfondo

scuro, rappresentato di proposito in quella maniera dal maestro

cadorino. La straordinaria sensualità che riesce a creare Tiziano, si riflette anche nei tessuti sgualciti intorno, soprattutto quello riguardante il bianco lenzuolo su cui è posta la Venere. La lucente pelle e le ciocche di capelli appaiono invitanti

per chi osserva ed i gioielli e gli accessori, di metallo,

che indossa la Venere, mettono in risalto ancora di più la morbidezza

delle curve del corpo. In questa totale dimensione di raffinatissima sensualità lei ci osserva, invitandoci ad ammirare

le bellezze delle sue perfette forme femminili, che incarnano l’ideale

di bellezza Cinquecentesca, consapevole di essere la più pura, bella e perfetta creatura di Dio, al contrario della Venere dormiente di Giorgione, ignara di tutto ciò. La zona di rosso intenso contribuisce a

virare il cromatismo dell’intera opera verso una tonalità calda, dove

il Rosso Tiziano del materasso, presente anche nell’ancella, e dei

capelli della Venere, marcano ancora una volta il concetto di estrema

sensualità e passione. Il corpo della Venere è in

perfetta armonia con quello del lenzuolo del letto, generando una

scena piuttosto invitante e seducente. Il resto del dipinto è

caratterizzato da sfondi scuri, da toni grigiastri e freddi, che

permettono al corpo della donna di risaltare particolarmente in tutto il suo candore. Caratterizzata da un’estrema sensualità, la Venere non risulta mai volgare,

ma raffinata, poiché dotata di tale perfetta bellezza ideale e poiché assume il concetto di Venere Pudìca. L’opera ha tanti

simbolismi: l’albero di mirto che si intravede dalla finestra rappresenta la

devozione eterna, ed è la pianta sacra a Venere, che rappresenta la purezza

e la verginità, il cane di razza spaniel (lo stesso che appare in molti dipinti di Tiziano e Veronese) simboleggia la fedeltà, mentre il mazzolino di rose

della Venere, rappresenta l’amore; la serva sullo sfondo che osserva la

bambina rovistare tra i vestiti, è un augurio alla maternità. L’opera profana

dunque, esalta l’amore coniugale, e Guidobaldo la volle per educare la

giovane moglie in ciò. Tiziano si era chiaramente ispirato al suo amico e in parte maestro Giorgione per realizzare tale opera, ma con alcune differenze nette: la Venere dormiente, a differenza di quella di

Urbino, è appunto dormiente, risultando meno provocante e sensuale della

Venere di Tiziano, dove l’intenzionalità di esporsi in tutta la sua bellezza è

marcata. La Venere di Tiziano posa su un materasso, e su un lenzuolo

grinzato, per una composizione molto sensuale, mentre la Venere di

Giorgione posa su dei cuscini rossi e un lenzuolo bianco, posti su un manto

erboso, realizzati dallo stesso Tiziano. Il corpo della Venere di Giorgione appare morbido, sinuoso,

aggraziato in tutta la bellezza adolescenziale, il tutto grazie alla

perfetta pittura tonale Giorgionesca. Lo sfondo della Venere

dormiente è quello di un paesaggio tipico Giorgionesco,

caratterizzato dalla dolcezza tonale, che si fonde con la figura nuda

femminile, a differenza di quella di Tiziano, dove lo scuro spazio

chiuso dona luminosità il corpo della Venere, risaltandola. Se la

Venere di Tiziano appare consapevole della propria bellezza e

sensualità, la Venere di Giorgione appare inconsapevole della sua

bellezza, ciò si nota dalla sua languida rilassatezza delle membra e

dal suo volto assopito. Il placido tramonto e la placida atmosfera

dipinta dal Giorgione, rispecchiano la Venere dormiente. Un’altra

differenza è che il braccio destro della Venere di Giorgione è ruotato

dietro la testa, mentre in quella di Tiziano è rappresentato piegato e

poggiato sul letto, mentre tiene in mano i fiori. Infine se la Venere di

Tiziano indossa gioielli e accessori, che ne risaltino le forme e il

corpo, quella di Giorgione non indossa nulla di tutto ciò, dunque se

da un lato la Venere di Tiziano incarna l’opera d’arte più sensuale di

tutti i tempi e rappresenta la più bella Venere mai realizzata, quella

di Giorgione rappresenta la più naturale, dolce e placida. Quando si

parla di nudi femminili la Venere di Tiziano rappresenta per

antonomasia il simbolo principale di tale tematica, e negli anni è

stata riproposta nella sua composizione e iconografia dai grandi

maestri successivi: dall'Olympia di Manet, alla Grande Odalisca di Ingres, passando per la Paolina Borghese del Canova, la Maja Desnuda di Goya e la Venere Rokeby di Velazquez (solo per citare le più celebri, in quanto la creazione del nudo femminile disteso da parte di Giorgione e Tiziano ha fatto scuola in tutto il mondo per una produzione di migliaia di dipinti; basti ricordare pure che il compositore

Giuseppe Verdi amava così tanto la Venere di Urbino da conservarne una riproduzione nel

suo studio e allo stesso modo l'opera nel tempo accumulò molti ammiratori da tutto il mondo e

diventò un’attrattiva di primo livello della Galleria degli Uffizi,

risultando, insieme alla Flora - sempre di Tiziano - il capolavoro più ammirato e copiato dagli artisti, in grado di dare enorme

prestigio al museo, essendo stata anche molto citata in molti testi, documenti e romanzi).

Tiziano Vecellio, Venere di Urbino, 1538, Galleria degli Uffizi, Firenze.

Francisco Goya, Maja Desnuda, 1790-1800, Museo del Prado, Madrid.

Ingres, La Grande Odalisca, 1814, Museo del Louvre, Parigi.

Diego Velazquez, Venere Rokeby, 1648, National Gallery, Londra.

Il riferimento più esplicito alla Venere di Urbino di Tiziano è l'Olympia di Manet. Notiamo questa donna che ci guarda con la mano sul pube, ma con delle differenze rispetto alla Venere di Tiziano. Vi è una domestica di colore che porge alla donna un bouquet di fiori: è evidente che non si tratta di Venere, ma di una prostituta. Difatti Olympia era uno dei nomi più comuni nei romanzi con protagoniste prostitute. Si tratta di una donna che ci guarda, ma senza quella sensualità e quella ricca passione della Venere di Tiziano, è una donna senza passione e senza sensualità raffinata, consapevole del suo lavoro e della sua identità e ci guarda in maniera sfrontata ma senza minaccia. Notiamo anche un'orchidea, fiore considerato afrodisiaco e dunque aderente al lavoro di questa donna. Notiamo anche il dettaglio del nastrino sul collo che ci fa notare la moda delle prostitute di quel periodo e si nota anche un gattino sulla destra, molto nervoso ed elettrico, che è un po' la versione contraria del cagnolino fedele di Tiziano: il gatto simboleggia l'egoismo, l'indipendenza. Oltre a questo contenuto, l'aspetto più straordinario è la tecnica che usa Manet: questo quadro è un'orchestra sinfonica basata solo sui neri e sui bianchi con una maestria straordinaria. A Manet interessa il gioco di contrapposizione delle modulazioni delle tonalità dei bianchi e dei neri, che sembra far uscire queste figure dal quadro. Questa contrapposizione magistrale è condita dalla piena citazione dell'iconografia Tizianesca (Manet era un grande conoscitore della pittura di Tiziano, avendole viste dal vivo e realizzato tante copie a riguardo) e la cita in maniera pertinente e volenterosa. L'opera sembra quasi come fosse una fotografia fatta col flash, come se fosse appiattita. La mano sul pube, non è perfetta come quella della Venere di Urbino di Tiziano, bensì risulta piatta e senza un perfetto scorcio: l'interesse di Manet era quello di parlare di pittura attraverso la pittura, in cui non vi è più il modellato del chiaroscuro ma vi è la contrapposizione dei contrari che segnano la grandezza di questo quadro.

Alexandre Cabanel, Nascita di Venere, 1863, Museo d'Orsay, Parigi.

Dello stesso anno dell'Olympia è la Nascita di Venere di Cabanel. L'artista riprende la sensuale iconografia del nudo femminile disteso Tizianesco, e la applica per la prima volta al tema della Nascita di Venere. Oltre alla Venere di Urbino, Cabanel prende soprattutto spunto dalla ninfa nuda distesa del Baccanale degli Andrii di Tiziano (1523-26, Museo del Prado, Madrid). Nell'opera di Cabanel, Venere è distesa sulle acque, con i lunghi capelli che scivolano sotto il suo corpo, in una totale dimensione sensuale. Venere tiene le mani aperte al cielo, quasi come dire al sole di illuminarla per illuminare il suo corpo in tutta la sua bellezza. Cabanel mostra la sua grande capacità tecnica creando una linea elegante, a serpentina, che avvolge ed esalta le forme del corpo della Dea e degli amorini che le volano intorno: è una dimensione di totale sensualità pura e innocente.

Tiziano, particolare della ninfa distesa del Baccanale degli Andrii.

Anche lo scultore Antonio Canova riprende l'iconografia della Venere di Urbino di Tiziano, creando il capolavoro della Paolina Borghese come Venere vincitrice. Canova seppe affrontare la sua epoca storica e l’arte

classica gli servì come lente d’ingrandimento per osservare questo particolare

momento storico (vicende di Napoleone) e rappresentarne i protagonisti. Uno di questi personaggi è

sicuramente Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, che sposa Camillo Borghese,

conquistando una posizione privilegiata nella nobiltà romana. Canova la

rappresenta come Venere Vincitrice, ispirandosi alla Venere di Urbino di Tiziano (da cui riprende anche il letto) e alla Venere Dormiente di Giorgione. Si narra che Giunone, Minerva e Venere si

sfidarono per stabilire quale delle tre fosse la più bella e alla vincitrice sarebbe

spettata una mela d’oro. Il ruolo di giudice fu ricoperto dal principe Paride.

Quest’ultimo, spinto dalla promessa dell’amore di Elena, scelse infine Venere,

che ottenne il frutto, il pomo della discordia, lo stesso che Canova scolpisce

nella mano di Paolina. Canova immortala così la bellezza e l’eleganza della Dea

vincitrice, nella scultura della sorella dell’imperatore francese. Il marito

Camillo, teneva questa bellissima scultura nella sua camera da letto perché non

era permesso vedere una figura nuda o semi nuda come lo è Paolina, se la

persona era ancora vivente, tant’è vero che perfino il papa scriverà a Paolina

Borghese, dicendo di non fare vedere quell’opera d’arte. I custodi della villa a

fronte di qualche soldino, permettevano al pubblico di entrare nella camera da

letto per ammirare l’opera, e Camillo capì che era il caso di istituire il

ticket per aprire il museo, così da quel momento nasce questa realtà singolare.

Oggi chi va in Galleria Borghese, a Roma, viene catturato prima di tutto dall’attenzione

di Paolina Borghese di Canova. Paolina Borghese risulta esemplare. Canova la

scolpisce su un’agrippina distesa e poggiando sul braccio destro. Il suo corpo

è nudo ma non volgare, sensuale e al contempo di bellezza ideale, dove una veste

leggera copre la parte inferiore del corpo. La veste sottolinea le pieghe dell’inguine

e scopre l’inizio dei glutei, rendendo Paolina pudica e sensuale al contempo, e

dotata di una grande carica di erotismo raffinato. Le fattezze divine e il volto idealizzato sublimano il corpo

di Paolina al di fuori di ogni realtà terrena: è restituita alla dimensione

umana solo grazie a una speciale patina rosa che Canova applicò sulle parti

epidermiche della scultura, in modo da imitare il colore dell'incarnato e conferire

all'intera opera una lieve parvenza di vita. La statua è dotata anche di

grandissimo equilibrio e armonia delle linee orizzontali e verticali (descritte

dal letto) e quelle diagonali (suggerite dal corpo di Paolina). La staticità della scultura è bilanciata dalla

torsione del volto di Paolina, che si presta a una visione a tre quarti; l'intera

scultura è inoltre impostata su una linea fluida e sinuosa che, partendo dalle

gambe di Paolina-Venere, si flette nella verticalità del suo busto. Canova ebbe

anche l’ingegno di inserire nel legno su cui poggia la statua un ingranaggio

per farla ruotare, in modo tale che questa potesse essere osservata da ogni

angolazione. In base alla direzione che l'opera assumeva, infatti, variava la

quantità di luce che la investiva: in questo modo si determinavano giochi di

luce e di ombre sempre

differenti, facendo variare l'aspetto di Paolina all'infinito. Il dettaglio

della mano che tiene il frutto, col mignolo alzato, evoca una sensazione sublime

di leggerezza e grazia, che rende il tutto molto aristocratico, nobile, leggero,

sembra quasi la composizione di una piuma sinfonica, ed è proprio questa l’immensa

e ineguagliabile grandezza di Canova. Lo scultore rappresenta la donna come

fosse in età Romana, poiché l’artista fa sempre riferimento all’antichità: una

donna in antichità, per essere sensuale non scioglieva mai i capelli e Canova

li rappresenta in una elegante e complessa acconciatura. Proprio per la sua fama di più grande scultore di

ogni epoca e per la sua incredibile abilità che lo pone al livello massimo della

scultura, Canova venne scelto per la realizzazione della Venere Italica di Firenze, per compensare l’assenza del furto dei

francesi della Venere de’ Medici di cui vi ho parlato prima. E' interessante notare come sarà proprio lo stesso Antonio Canova, durante la Restaurazione, a far ritornare in Italia, a Firenze, la Venere Medicea: Firenze e l'Italia in un colpo solo guadagnarono, a quel tempo, sia la Venere Italica che quella Medicea, grazie alla geniale mente artistica e diplomatica del Canova. L'artista riuscì a superare di gran lunga il confronto con l’opera

classica della Venere de’Medici: Canova reinterpreta l’opera a modo suo e

riesce a rielaborarla senza scalfirne l’identità profonda, anzi esaltandola. L’opera

Canoviana spicca per la tenerezza della carne marmorea, per il suo dolce

fluttuare nello spazio, per la sua leggerezza e sensualità raffinata e per la

delicatezza delle sfumature, ottenuta mediante l’articolazione libera del corpo. Le

forme perfette della Dea sono esaltate dallo scultore con l’ingegnoso utilizzo

di un impasto morbido e rosato per esaltarne al meglio la bellezza ideale, nell’atto

di nascondersi dietro a un telo, probabilmente sorpresa dall’arrivo di

qualcuno, reincarnando, così, il tema della Venus Pudica. La sua

tecnica unica e la capacità di realizzare l'illusione della carne umana è stata

chiamata "tocco diretto". Alla fine Canova avrebbe iniziato a esporre

le sue opere in studio a lume di candela. Incuriosito dagli effetti della luce

e dell'ombra delle candele sulla superficie in marmo traslucido, Canova iniziò

presto ad ammorbidire ulteriormente le transizioni tra le varie parti della

statua e strofinarle con strumenti speciali e pietra pomice, a volte per

settimane o mesi. Alla fine avrebbe applicato un composto sconosciuto di patina

sulla carne della scultura per alleggerire il tono della pelle. Questo processo

è stato chiamato "ultimo tocco". La vittoria di Canova su Fidia e l'antico e dunque la vittoria della Venere Italica su quella Medicea è testimoniata anche dalle affermazioni di due

personaggi illustri: il critico d’arte Edward Lucie-Smith disse a riguardo che “

l'espressione artistica del pudore e della vulnerabilità anche

sessuale è comunicata meglio che sull'originale Venere de'Medici”, mentre Ugo Foscolo confrontandola con quella Medicea, dirà di

quest’ultima che "Io dunque ho visitata, e rivisitata, e amoreggiata, e baciata, e, ma che nessuno il risappia, ho anche una volta accarezzata, questa Venere nuova. Se la Venere dei Medici è bellissima dea, questa ch’io guardo e riguardo è bellissima donna; l’una mi faceva sperare il paradiso fuori di questo mondo, e questa mi lusinga del paradiso anche in questa valle di lacrime", volendo esprimere con queste parole la

superiorità della statua del Canova, questa dea più reale, quindi più

desiderabile.

Antonio Canova, Venere Italica, Palazzo Pitti, Firenze, 1804-12.

Articolo di Dario Romano. Per fonti e approfondimenti, gran parte del contenuto è tratto dai miei libri Tiziano: Il Regno del colore del più eccellente di quanti hanno dipinto e Antonio Canova: Il Divino scultore e il Regno della perfezione ideale.

.jpg)

_-_The_Birth_of_Venus_(1879).jpg)

Complimenti, bravissimo, molto esaustivo e interessante. La mia preferita è la Venere di Urbino di Tiziano è meravigliosa e ha un viso che fa venir voglia di accarezzarla.

RispondiEliminaGrazie mille, si è anche la mia opera preferita! Lei ha colto in pieno con il suo commento... Come disse anche Renoir: " La pittura non si racconta, si guarda. Non servirebbe a nulla dirti che le cortigiane di Tiziano fanno venir voglia di accarezzarle. Un giorno, andrai tu stesso a

Eliminavedere i quadri di Tiziano e, se non ti faranno nessun effetto, vuol

dire che di pittura non ne capisci nulla". ❤️🎨

Ho visto molte di queste opere dal vivo e devo dire che l'emozione che provai dinanzi alla Venere di Urbino di Tiziano e dinanzi alla Paolina Bonaparte di Canova, non le ho mai più provate in nessun'altra opera d'arte. Dal vivo, guardandole, erano come fossero vive e tattili, come dici anche tu in questo bellissimo articolo, grazie! 👏🏻

RispondiEliminaGrazie mille. ❤️🎨

EliminaComplimenti veramente, hai una gran conoscenza dell'arte, ma anche della storia, bravissimo. Opere immensamente belle, da togliere il fiato.

RispondiEliminaGrazie mille. ❤️🎨

EliminaGran bell'articolo, gran belle opere.

RispondiEliminaCommento eccezionale ed opere stupende, ma quelle di Tiziano sono di un altro livello rispetto agli altri...è il maestro del nudo femminile... Ricordo agli Uffizi la visione della Venere di Urbino che ha suscitato in me e nelle persone intorno una contemplazione e una connessione quasi dialogica, sembrava viva, sembrava come se stesse per parlarti.

RispondiEliminaGrazie per i suoi articoli di pura arte... Capolavori straordinari, ma la Venere di Urbino e la Paolina del Canova sono uniche...

RispondiEliminaMi ha sempre affascinato la posa della Venere Italica, si percepisce benissimo il suo imbarazzo, lasciando percepire il suo lato umano. Grazie per questo articolo semplicemente completo ed eccezionale.

RispondiEliminaChe meraviglia di descrizione e di commento, grazie per i ricchi contenuti che ci regali ogni volta👍🏻👏🏻👏🏻

RispondiEliminaVi ringrazio tutti quanti. ❤️🎨

RispondiEliminaChe articolo wow, ricca quantità e qualità di commento, di spiegazione, di dettagli, non si trova niente del genere in nessun altro sito di arte, grazie Dario Romano!

RispondiEliminaDavvero competente e bravo, dovrebbero darti uno spazio in televisione per parlare di queste meraviglie...

RispondiEliminaChe dolcezza ed eleganza che traspare nella Venere del Giorgione. Tutto il commento è pienamente esaustivo, grazie per il suo contributo di spiegarci l'arte, credo che al giorno d'oggi lei sia pronto a prendere il posto e raccogliere il testimone dei vari Sgarbi, Strinati, Gentili ecc.

RispondiEliminaAmo la Venere di Urbino, ho visto tutte queste opere dal vivo ma la connessione che la Venere di Tiziano crea con lo spettatore è unica.

RispondiEliminaCiao Dario, piacere Eros. Volevo dirti che sei un oceano di cultura, ogni tuo articolo è una perla. Meriteresti di essere più conosciuto e meriteresti la possibilità di sviluppare qualcosa a livello internazionale nel mondo dell'arte, nelle tv, nelle radio o nelle università. Bravo.

RispondiEliminaEros Graziani.

Splendide creature, ma il modo in cui la Venere di Urbino ti guarda ti lascia attonito!

RispondiEliminaLa Venere di Urbino, emozioni uniche agli Uffizi quando la vidi, sicuramente il quadro più bello del museo❤️

RispondiEliminaTutte bellissime, ma Tiziano ha qualcosa di magico, quel sguardo...

RispondiEliminaNon c'è paragone, vince Tiziano

RispondiEliminaTiziano 🏆

RispondiEliminaCapolavori certamente ma Tiziano resta Tiziano..

RispondiEliminaBei dipinti..io però preferisco quello di Urbino.🌹

RispondiEliminaMolto più bella e sensuale la Venere di Urbino!

RispondiEliminaIneguagliabile Tiziano.

RispondiEliminaPiù sensuale quella di Urbino..

RispondiEliminaNon c'è paragone...mi spiace per gli altri ma Tiziano è Tiziano.

RispondiEliminaChe meraviglie, Tiziano e Canova in primis..!

RispondiEliminaÈ la mia dea preferita ed ho sempre amato in particolar modo le rappresentazioni di Giorgione e Tiziano. Grazie mille per questo bellissimo articolo, completo ed esaustivo sulla mia dea preferita.

RispondiEliminaDario, hai il dono unico di saper raccontare l'arte come nessuno, facendo appassionare, è sempre un piacere leggerti. Queste veneri sono meravigliose, c'è l'imbarazzo della scelta, ma su tutti preferisco quelle di Tiziano, Canova e Giorgione.

RispondiEliminaArticolo competente e di una cultura immensa, bravissimo e bellissimi dipinti!

RispondiEliminaDovresti spiegare l'arte su Rai 1 in prima serata, sarebbe bellissimo...i tuoi articoli, con confronti, paragoni anche a distanza di secoli, non si trovano in nessun sito o libro, bravissimo...

RispondiElimina